January 24 1999 1999

この雪に昨日はありし声音かな

前田普羅

前書に「昭和十八年一月二十三日夕妻とき死す、二十四日」とある。戦争中だった。当時、富山在住の作者は五十九歳。妻を亡くした翌日の吟だから、ほとんど自然に口をついて出てきた一句であろう。身構えもなければ、熟慮の跡もない。それだけに、つい昨日まで作者に話しかけていた妻の声が、私たち読者にも聞こえるような、そんな臨場感が伝わってくる。何事もなかったかのように降る雪の、昨日とかわらぬ白さが、いまさらながら目にしみるようだ。幸運なことに、私にはこの喪失感を真に味わえる体験はないのだけれど、この淡々とした句のなかに、しかし男のうろたえた気配というものだけは知覚できる気がする。句のどこにそれを感じるかと問われると困ってしまうが、一気に、しかし静かに吐き出された感慨のなかの皮膚感覚の欠落ぶりにおいて、そんな気がするということである。茫然の感覚には、生きながら死んでいるような無自覚さがあるだろうからだ。したがってこの句は、亡き妻を追悼しているというよりも、みずからの気を確かに保つためのそれのように写るのである。『定本普羅句集』(1972)所収。(清水哲男)

January 23 1999 1999

茶碗酒どてらの膝にこぼれけり

巌谷小波

どてら(褞袍)を関西では丹前(たんぜん)と言うが、よく旅館などに備えてある冬場のくつろぎ着である。いかにも「どてーっ」としているから「どてら」。……と、これは冗談だが、巌谷小波(いわや・さざなみ)の活躍した明治時代から戦後しばらくにかけては、冬季、たいていの男が寝巻の上などに家庭で着ていた防寒着だ。そんな褞袍の上に、作者はくつろいで一杯やっていた茶碗酒をこぼしてしまった。句の眼目は「こぼれけり」にある。迂闊(うかつ)にも「こぼしけり」というのではなくて、「こぼれけり」という自堕落を許容しているような表現に、作者の悲哀感がにじみでている。小波は、有名な小説家にして児童文学者。ただし、有名ではあったけれど、明治の文学者の社会的地位はよほど低かった。戦後しばらくまでの漫画家のそれを想起していただければ、だいたい同じ感じだろう。今でこそ子供が小説家や漫画家を目指すというだけで周囲も歓迎するが、明治より昭和の半ばまでは、とんでもないことだと指弾されたものだ。詩人についてはもっと厳しかったし、今でも厳しい(苦笑)。だから作者は「どうせ俺なんか」と「こぼれた」酒を拭おうともせずに、すねて眺めているのである。『ささら波』所収。(清水哲男)

January 22 1999 1999

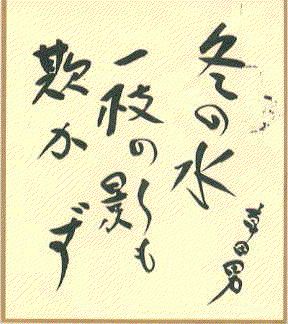

冬の水一枝の影も欺かず

中村草田男

草

草田男の筆跡 |

田男の代表句。「一枝」は「いっし」と読ませる。池か河か、澄み切った水面が、張りだした枯れ木の枝々を、「一枝」も洩らすことなく克明に映し出している。寒いとも冷たいとも書かれてはいないが、読む者には厳寒の空気がぴりりと伝わってくる。写生に徹することにより至り得た名句。国語の答案であれば、ここまで書いておけばまずは合格点だろうけれど、友人の松本哉が「欺かず」についてさらに考察を加えたことがある。彼が発見したのは、冬の水の位置と作者の視点との関係である。作者は水に映る枯れ枝と本物の枯れ枝とを、いわば横から眺めている。ところが、本物の枯れ枝のほうは確かに横から見ているのだが、水に映ったそれは横から見ていることにはならない。なぜなら、水面は作者が仰向けになって下から枯れ枝を見る視点を提供しているからだ。すなわちここで、作者は複数の視点から一つの景色を眺めていることになるわけだ。この複数の視点があってはじめて、横から見ただけでは判然としない細かい枝々の様子を見ることができる。「欺かず」とは、そうした普通では見えない姿を教えてくれる意味なのだと、松本君はとらえた。なるほど、さすがに物理の徒ならではの鑑賞ぶりだ。脱帽。まいった。『長子』(1937)所収。(清水哲男)

『旅』や『風』などのキーワードからも検索できます 『旅』や『風』などのキーワードからも検索できます

|